日本全国に”浜街道”と呼ばれる街道はたくさんあるようだ。今回歩くのは、現在の東京都八王子市と神奈川県横浜市を結んだ”浜街道”。

この道にはほかにもいろいろな呼び名があって、神奈川往還、武蔵道、絹の道、横浜側では八王子街道とも呼ばれるとWikipediaにある。ちなみにうぃきぺの表題は”神奈川往還”である。

以下その一部引用させていただくと

江戸時代末期に横浜港が開港すると、従来より生糸の集散地として栄えていた八王子周辺から、海外への貿易品として横浜方面への出荷が盛んになり、”浜街道”と呼ばれるようになった。八王子から町田を経て横浜港までの約40kmの街道は、鑓水商人(やりみずしょうにん)と呼ばれる多くの絹商人の往来が盛んとなって、のちに”絹の道”と称されるほど発展するようになる。

この街道を今回は横浜港から八王子に向かって歩いてきた。生糸が運ばれてきたコースとは逆向きである。

歩いたのは2日間だが、ノートは3ページ。

浜街道足あと・横浜港から町田までは青色のライン

神奈川県庁の後ろ側を通って開港広場前へ出る。

横浜港大さん橋国際客船ターミナル入口

そこからふり返って

開港広場を望む

写っていないが、左側はシルクセンター。

シルクセンターは横浜開港時、英一番館の商館(イギリス貿易商社ジャーディン・マセソン商会のオフィス)があった地にオープンした建物。当時貿易の中心だった生糸が名前の由来というのは説明するまでもない。

建物の前には古い桑の木や「絹と女」の像がある。

八王子方面から運ばれた絹、生糸はこのあたりに集積され、大さん橋に接する”象の鼻”あたりの波止場から船に積まれたとされている。

現在の象の鼻パークから

正面に見えているのが象の鼻防波堤の一部、右には大さん橋がある。象の鼻防波堤とその内側の波止場は横浜開港後ほどなく整備された施設で、横浜港がはじまった場所。

左に見える赤レンガ倉庫は、あちら側の新港埠頭ができてからの建物。

ここから八王子に向けて出発する。

象の鼻パーク背後の海岸通りを西へ。海岸通りは明治から存在した、文字通り一番海岸寄りの通り。

神奈川県警本部前付近から

しばらく行くと突き当たるので左折する。

突き当りにあるのは横浜市第二合同庁舎

すぐに本町4丁目交差点

左側の石造りの建物入口には”東京芸術大学”の銘。独立大学院として大学院映像研究科が入っている。東京芸大大学院がここに来たのは最近だが、建物は1929(昭和4)年建設の旧安田銀行(のちの富士銀行)横浜支店。

その先、道をはさんで

神奈川県立歴史博物館の建物

こちらは1904(明治37)年に建てられた横浜正金銀行本店、現在の横浜銀行。(間違えた)東京銀行の前身にあたる。

馬車道交差点

直進してJR根岸線関内駅近くの高架下を横切ると

吉田橋と伊勢佐木町の入口

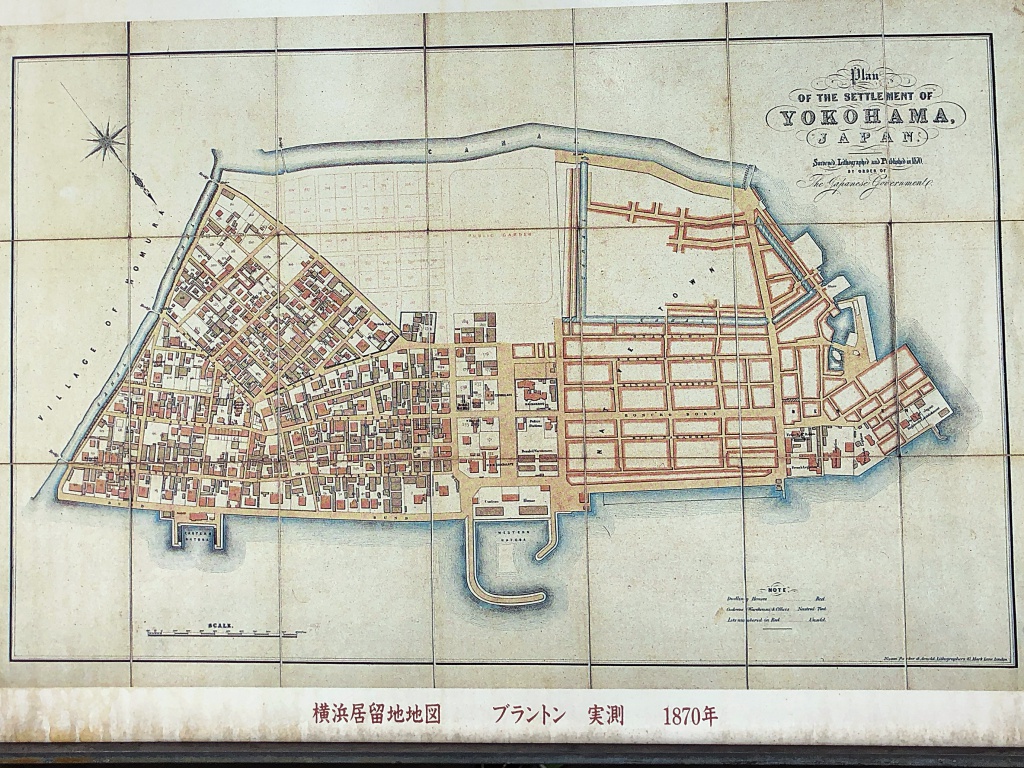

ここの交差点信号手前に古い横浜の地図があった。

地図中央下部が、今回スタートした象の鼻波止場(大さん橋はまだない)、ここから右側へ一番海岸よりの通りを歩き、突き当たって左折し地図上方向へ。今いるところは地図の右上端、川が切れたように見えるところに吉田橋がある。

地図下にも書かれているように、ここまでは”横浜居留地”、関内を歩いてきた。

吉田橋を渡って関外へ。

吉田橋は現在、下を高速道路(首都高横羽線)が流れている。

伊勢佐木モール入口で振り返って

ここで左方向へ折れ、吉田町へ。

吉田町交差点から

正面へ行く道路は横浜道(よこはまみち)と呼ばれ、横浜開港に際して開かれた。野毛町や野毛坂、戸部、平沼などを通過して旧東海道につながっている。

大岡川を都橋で渡る

右側は都橋商店街。前回、大岡川のノートで少しふれたところ。

こんなところを横に見ながら

少し行くと上り坂になって、野毛坂交差点を右に曲がる。

右折して坂を上がりつつ、ふりかえって

あまりいい位置ではないけど、このへんが”野毛の切通し”。

日本語解説部分を

野毛の切通し

安政6(1859)年、東海道と開港場を陸路でつなぐ横浜道を通すために野毛の山が切り開かれ、この辺りは野毛の切通しと呼ばれ、直角に曲がって、野毛、吉田橋へと続く道になりました。開港場を目指して全国から集まる人々や物資が行き交い、輸入された様々な文物もまた切通しを通り全国に伝えられました。

現在の切通しは昭和3(1928)年に市電長者町線の整備の際に道幅を拡幅・切り下げしてできたもので、東側の石垣はその頃に築造されたものです。西側の野毛山住宅亀甲積擁壁(旧平沼専蔵別邸石積み擁壁及び煉瓦塀)(市認定歴史的建造物)と共に、往時の壮観を今に伝えています。

後ろに写っているのは「東側の石垣」だと思う。

荷物を運ぶのに坂道より、海岸沿いに平らな道をつくるのがよいと思うが、当時の地形は、野毛の山の尽きるところはすぐに海で、道路をつける余裕がなかったようだ。

戸部町2丁目の交差点付近がいわゆる”峠”でそこから即下り坂に。

坂の途中、歩道に横浜道のサイン

サインにあるマークは横浜市西区を通る、東海道、横浜道、保土ヶ谷道をデザインしたもののようだ。

そのまま道なりに進むと国道1号などを交差して

平沼商店街へ

古い横浜道は信号正面前方へ行くが、JR線の線路や川が横切っていて、ちょっと横へそれて平沼橋を渡る。

平沼橋から平沼1丁目交差点方向を振り返る

平沼橋上から横浜駅西口方面

この橋より横浜駅側は明治時代末まで入り江の内海や泥地になっていて、ここは海岸ぎりぎりの道だった。

同じく橋上から

平沼橋は下を流れる帷子川(かたびらがわ)河口にかかる橋として古くから存在した。現在は左側のJR東海道線、横須賀線や相鉄線もまたぐ大きな橋になっている。

さらに直進すると岡野を過ぎ、浅間下交差点に差し掛かる。

浅間下交差点(横浜市西区浅間町1丁目)

この地点が横浜道の終点(横浜港へ向かう道と見るなら、起点)。写真右側からやってきてここへ出てきた。交差しているのは東海道ということになるが、この通りは国道1号でもなく、旧東海道はもう一本奥の通り。

ここで右向こうへ行くとすぐに東海道神奈川宿、左手前側は先へ進んで程ヶ谷宿という場所だ。

いったんここで左折し、ひとつ奥の通り、旧東海道の道すじに出る。

旧東海道、程ヶ谷宿方向

この道にも西区が設置したサインが埋め込まれている。当然刻まれた文字は「旧東海道」。

浅間下交差点から1㎞弱旧東海道を保土ヶ谷方向へ行くと

芝生(しぼう)の追分

現在は何の変哲もないが、

分岐点には1本の標柱が立っている。

最初にも少しふれたが、浜街道(神奈川往還、絹の道など)は、横浜側では八王子道、八王子街道と呼ばれることが多かった。ここでも八王子道の名称が使われている。

旧東海道側

歴史の道 追分

追分は一般に道の分岐点を意味しますが、ここ芝生の追分は東海道と八王子道が分かれる場所です。

八王子道側

歴史の道 追分

八王子道は、ここより帷子川にそって伸び、町田・八王子へと続く道で、安政六年(一八五九年)の横浜開港以後は八王子方面から横浜へと絹が運ばれるようになり、「絹の道」とも呼ばれています。

追分標柱から旧東海道方向

すぐに洪福寺松原商店街という保土ヶ谷区の活気ある商店街の入口になり、その向こうは昔の保土ヶ谷宿の江戸方見附へと続く。

八王子道へ入り、追分を振り返る

前方の道路が旧東海道、そこから手前に八王子道へと入ったところ。

やっと浜街道の入口に着いた。街道としては実質ここがスタート地点なのに、横浜の中心部あたりでのそのそしていていくらも進んでいない。

次回からもっとペースをあげて先へ進むことにしないと…